Notes de l’éditeur du site web :

Cette page reproduit l’appendice de l’ouvrage publié en 1897, visible sur le site Gallica (ark:/12148/bpt6k5535096g) (ou au format pdf à cette adresse), dont une réimpression peut être commandée sur le site Hachette BnF (EAN: 9782013185523), ainsi que la partie des souvenirs non publiée dans l’ouvrage précitée, retranscrite par Emmanuel Boëlle et réinsérée dans le texte ci-dessous. La partie des souvenirs publiée en 1897 est également lisible sur Wikisource. Les illustrations, sauf la dernière, ont été rajoutées par l’éditeur du site web.

Emmanuel Boëlle a présenté et résumé cet ouvrage dans l’article de 1989 lisible ici.

APPENDICE

Pour comprendre l’émotion qui accueuillit, en 1897, la découverte de ces lettres de famille, où Séraphine occupe une si grande place, il est bon de rappeler ce que Séraphine était pour tous les siens, lorsque, après sa mort, arrivée en 1880, une de ses petites-filles, sous la dictée de sa mère, qui était la petite Séraphine, née aux États-Unis en 1810, écrivait, pour toute la famille, les souvenirs et les regrets laissés par cette Bonne-Maman de quatre-vingt-quatorze ans, à sa nombreuse descendance.

Ces souvenirs ont été écrits en 1883.

MAMITA

Longtemps, bien longtemps encore, le souvenir de la chère Mamita éveillera de douces émotions au cœur de ses petits enfants. Longtemps, longtemps encore le nom de la bonne Mme Chauviteau sera prononcé avec de bien affectueux regrets par ses nombreux amis et tous ceux qui l’ont connue. On aimera à regarder cette aimable physionomie, dont la photographie nous redit la finesse et la bonté, cette bonté exquise, la bonté du cœur, à laquelle des manières gracieuses ont donné tant de charme. Accueil bienveillant, conversation animée, émotion vive et facile, sollicitude vraie et empressée pour tous, c’est le cœur qui se révèle, le cœur qui se rend sensible à tous ; et ce cœur, il attire, il attache et il charme : en un mot, il se fait aimer. Oui, elle a été aimée cette mère, cette aïeule, et trisaïeule, mais elle a aimé et elle a beaucoup aimé; oui, elle a été entourée de tendresse et de sollicitude, plus que toute autre mère, mais quelles n’étaient pas sa sollicitude et sa tendresse pour ses quatre-vingts enfants, depuis l’aîné de tous jusqu’au plus petit ; oui, elle a étendu sur tous un empire irrésistible d’amour et de vénération ; mais un mot en dira le secret : c’était une grande chrétienne.

Elle a connu les jouissances de la fortune, les joies de la famille ; elle en a connu les épreuves et les tristesses, elle a toujours été la femme forte, s’oubliant pour être toute à tous et être à tous, l’exemple, le conseil, le soutien, le cœur toujours ouvert pour pleurer avec ceux qui pleurent, pour se réjouir avec les heureux ; donnant ses veilles et ses prières au chevet des malades, ses sourires et ses joies au berceau des nouveau-nés, pour tous ayant sur les lèvres, parce qu’elle les avait dans le cœur, une parole de foi, une prière de l’Église, un enseignement, une bénédiction ; et ce caractère si chrétien, elle ne l’imposait pas comme une obligation, elle ne s’en parait pas comme d’un défi jeté au monde, elle le portait en elle, simplement, avec la dignité de la veuve, la bonté de la mère, la grâce d’une femme du monde, et la fidélité d’une chrétienne exacte et scrupuleuse.

Ainsi elle a passé dans le monde, et au milieu des siens sans faiblesses, restant toujours elle-même, ayant sa maison et sa table ouverte à tous, sans blesser aucun par ses préférences, sans transiger avec les opinions de ceux qu’elle aimait le plus tendrement. Sa tendresse n’était pas aveugle, mais vigilante et pleine de zèle ; on la savait juste et ferme, elle pouvait être indulgente et affectueuse, elle avait pour l’Église et la religion une sensibilité filiale, mais elle n’imposait à personne ses opinions et savait souvent, par l’expression seule de son visage, arrêter une discussion.

Ce caractère et ce cœur n’ont pas faibli avec les faiblesses de l’âge, et à quatre-vingt-quatorze ans on la retrouvait telle, dans son accueil et sa conversation. Longtemps nous avions possédé ce trésor, cette lumière, cet aimant pour nos cœurs, et nous croyions justement qu’en la perdant nous perdions tout. Mais non, nous ne l’avons pas perdue, celle dont le souvenir est encore si vivant parmi nous ; c’est toujours elle qui est le lien de la famille, elle qui inspire nos relations, préside à nos réunions, et qui est sans cesse le sujet de nos entretiens.

Ces regrets, si souvent épanchés en famille, il est bon de les recueillir ; ces récits qu’elle-même avait si souvent redits devant nous, avec tant d’émotion, nous aimerons à les retrouver et à les redire à ses dernières générations, et les joies et les émotions qu’ils nous ont fait éprouver dans notre enfance seront encore les joies et les émotions de ceux qui nous survivront.

LA HAVANE

Marie-Serafina Aloy naquit à la Havane le 9 septembre 1786. Son père était un médecin distingué, Espagnol, originaire de la Galice, Don Narcisse Aloy ; sa mère, Dona Maria, de la Merci Rivera ; ils eurent quatre filles et plusieurs fils qui furent militaires et moururent jeunes.

Au milieu des affections de sa famille et de ses nombreuses amies, la petite Serafina montra de bonne heure cette exquise sensibilité et cet esprit d’affabilité qu’elle conserva toute sa vie. Elle aimait à raconter elle-même les souvenirs de son enfance ; alors elle s’animait, et une conversation commencée en français se terminait toujours en espagnol, avec la verve gracieuse qu’elle savait donner à sa parole, et qui la rendait si expressive, que souvent les personnes les moins initiées à l’espagnol, l’écoutaient avec charme.

C’est ainsi que maintes fois nous entendîmes le charmant récit qu’elle nous faisait, de sa mère allaitant, alternativement avec elle, l’enfant de son amie, cette Margarita qui plus tard devait entrer dans le cloître, sans oublier sa chère sœur de lait ; car elle lui écrivait les lettres les plus affectueuses et lui envoyait de ces jolis ouvrages de cire que nous admirions dans notre enfance ; puis c’était la promenade en volanta, le paseo, les cérémonies religieuses, les visites, les réunions d’intimité, et jusqu’aux bals des négresses avec leurs panaches de plumes blanches.

Nos relations, tout aimables et gracieuses qu’elles soient en France, sont toujours un peu cérémonieuses ; elles ne peuvent nous donner idée de l’expansion et de l’abandon amical qui régnaient alors et règnent sans doute encore dans la société havanaise.

Notre chère Mamita en avait conservé toute la fraîcheur. Rien n’était plus charmant que de la voir au milieu d’Espagnoles, se laissant aller avec elles à la volubilité et à l’affabilité de la conversation. Que de Françaises charmées, elles aussi, par cette aimable grand’mère ; que de jeunes femmes du monde, assidues à venir la visiter, assurées qu’elles étaient d’un accueil toujours si affable !

Mais ce côté si séduisant de son caractère n’était pas le seul à exalter en notre chère Bonne-Maman. À cinq ans, elle perdit son père et fut formée, par le malheur, aux devoirs austères du ménage et de l’économie ; ce fut alors qu’elle contracta ces habitudes d’ordre et de ponctualité qu’elle conserva toujours au milieu de l’opulence dans laquelle elle vécut depuis si simplement.

La senora Aloy, privée de son soutien et chargée d’une nombreuse famille, fut obligée de réformer sa maison, de vendre mule et volanta, de congédier une partie de ses serviteurs. Ses filles la secondèrent dans les soins du ménage, et notre chère Mamita racontait elle-même qu’elle s’ingéniait à habiller de petites poupées qu’elle faisait vendre par la négresse à ses amies et connaissances.

Récompensée dans sa sollicitude maternelle, la senora Aloy eut le bonheur d’établir avantageusement ses filles. Juana, l’aînée, épousa P. Poye, dont elle eut deux fils ; Charita, la seconde, épousa aussi un Sr Poey, dont elle eut un fils, Felipe, et une fille, Merced, qui épousa un Sr Gonzalo ; Francisca, la troisième, épousa un Sr Hernandez ; elle en eut six enfants : Pepe, Narcisso, Rafaël, Rosa, Merced et Pancha.

Dans la maison d’affaires du Sr Hernandez était employé un jeune Français venu des États-Unis, où sa famille s’était réfugiée, après avoir été chassée de la Guadeloupe par les insurrections et la révolte des noirs. Son aptitude aux affaires et ses qualités remarquables lui créèrent très promptement une belle position dans la maison, et il obtint la main de Serafina Aloy, qui avait à peine seize ans, le 22 mars 1803. Il avait vingt-sept ans.

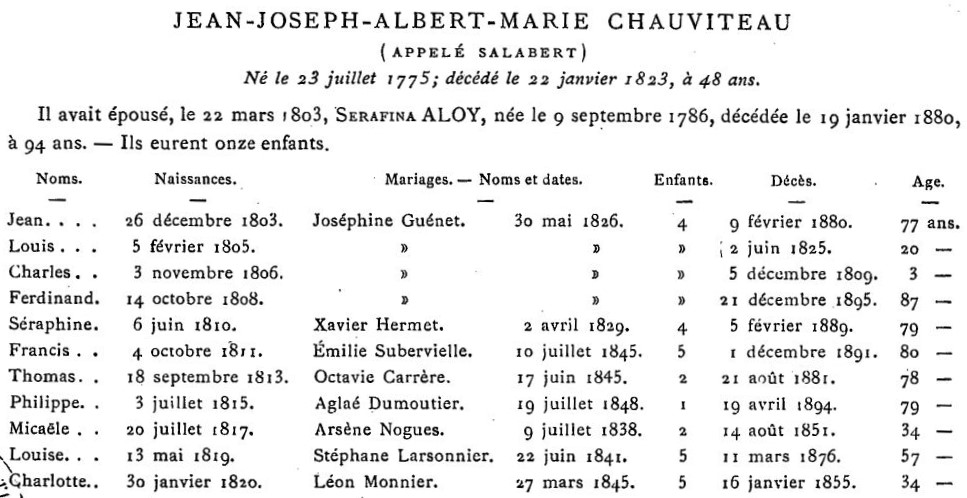

Quoique si jeune encore, Serafina comprit toute l’importance de ses devoirs, et elle commença de suite cette vie de femme tendrement dévouée et respectueusement soumise, dont elle devait être le modèle jusqu’à l’heure douloureuse de son veuvage. De ses quatorze grossesses, elle eut onze enfants, qu’elle nourrit elle-même et qu’elle éleva avec la plus tendre sollicitude.

Jean, Louis, Charles et Ferdinand, naquirent successivement à la Havane, de décembre 1803 à 1809. La vie de nos heureux parents s’écoulait paisiblement, soit à la ville, où Bon-Papa avait pris la direction de la maison Hernandez, soit dans l’intérieur de l’île, sur ses sucreries et cafeiries qu’il administrait avec grande intelligence et où il traitait les nègres très paternellement.

Il possédait l’Amistad, la Serafina, la Carlota et le Prostero. Tout en améliorant le revenu de ses propriétés, il ne négligeait pas le bien-être de ses esclaves. À la Carlota, avant de reconstruire l’habitation, il voulut faire élever l’hôpital pour les vieux nègres, et l’asile pour les enfants. Les vieilles négresses en prenaient soin ; mais Bon-Papa et Bonne-Maman y veillaient avec une grande bonté. Les petits négrillons avaient leur vaste enclos pourvu d’un bassin où ils prenaient leurs ébats à tous moments.

Bon-Papa était d’un caractère essentiellement juste et droit et veillait rigoureusement à ce que l’on n’abusât pas de ses esclaves. Il prit l’initiative de faire procéder par un prêtre, au mariage religieux des nègres et des négresses, et leur procura, le dimanche, l’assistance à la messe. Bonne-Maman, avec son bon cœur, cherchait toutes les occasions de les assister, et souvent elle les soignait elle-même dans leurs maladies. Aussi tous deux en étaient-ils aimés.

En 1809, lorsque la guerre éclata entre la France et l’Espagne, Bon-Papa courut de grands dangers au milieu de l’insurrection qui fut soulevée dans l’Ile. Sa tête fut mise à prix, et les insurgés pillèrent, saccagèrent la propriété où il résidait, pénétrant dans l’habitation et menaçant Bonne-Maman, si elle ne divulguait pas la cachette de son mari. Elle passa un moment d’indicible angoisse ; mais heureusement Bon-Papa, secondé par quelques nègres dévoués, avait pu gagner les bois, où il demeura plusieurs jours caché. Ses fidèles noirs lui apportaient sa nourriture en lui donnant des nouvelles de sa femme et de ses enfants. La pauvre Bonne-Maman eut occasion de montrer son courage et sa générosité. Elle avait donné refuge à une famille de dames françaises qui étaient cachées dans l’habitation. Les insurgés voulaient les massacrer ; elle se mit intrépidement en travers de la porte et les défendit au péril de sa vie ; heureusement les nègres de la propriété, qu’elle avait su s’attacher par ses bienfaits, accoururent la délivrer et chassèrent les insurgés.

Pendant ces jours d’épreuve, tout fut préparé pour la fuite, le passage retenu sur un bateau en partance pour les États-Unis ; le fugitif, quittant les bois, put gagner une barque et eut le bonheur de serrer dans ses bras celle qui venait de lui montrer tant de dévouement. Les insurgés, furieux de ne pas le trouver, avaient fendu son portrait avec leur sabre. Les quatre petits garçons, dans leur indicible frayeur, s’étaient glissés sous un lit où l’on fut longtemps à pouvoir les retrouver ; on les crut un moment aux mains des insurgés. Mais le danger était passé, et l’on faisait route pour les États-Unis.

Bon-Papa était Français. Sa famille était originaire de la Vendée. Depuis plusieurs siècles, les Chauviteau avaient parcouru les mers ; leur nom est inscrit dans les registres de l’Île d’Yeu, dès 1400, comme coureurs de mer et propriétaires de barques, — on le voit figurer aux registres de paroisses pour dons importants faits à l’église ; testaments et autres actes publics, — on peut les suivre pendant trois siècles, presque sans interruption ; plusieurs sont prêtres, mais il y a toujours un homme de mer ; et tandis qu’au siècle dernier une branche va s’établir à la Martinique, l’autre reste en Vendée et s’éteint en 1875, en la personne de Benjamin Chauviteau, décédé à la Chalonnière, propriété héréditaire des Chauviteau. Dans l’Île d’Yeu, il y a encore un vieux château marqué sur la carte du nom de Ker-Chauviteau.

Notre grand-papa Jean-Joseph Chauviteau avait perdu, en 1804, un frère nommé Chalonnière, du nom de la propriété de la Vendée. Il avait aussi une sœur Sophie, qui avait épousé son cousin, M. Guénet, dont elle eut trois fils et trois filles. Nous aimerons à parler de cette femme de tant cœur et d’esprit. Elle était déjà aux États-Unis, quand son frère vint s’y réfugier avec sa famille ; elle le suivit quelque temps à la Havane, et, devenue veuve, vint rejoindre son père et sa mère à Bordeaux, où nous la retrouverons en 1817.

Bon-Papa et Bonne-Maman s’établirent à Bristol, avec leurs enfants. Le climat, la langue, les usages, tout fut nouveau et sujet à épreuve pour notre chère Mamita ; mais avec sa bonne grâce et l’énergie de son caractère, elle fit face à toutes les difficultés. Sa bienveillance et son affabilité ne tardèrent pas à la faire connaître de toute la colonie, et sa maison devint le rendez-vous de la société, aussi bien que le centre religieux de la mission. Il n’y avait pas alors de prêtre à demeure, à Bristol ; on y vivait comme dans les missions, attendant la visite du Père. Ce fut une grande épreuve pour Bonne-Maman ; aussi, quelle n’était pas l’effusion de sa joie quand arrivait le missionnaire ! Son salon était alors transformé en chapelle, les catholiques s’y réunissaient de toute la ville pour assister au saint sacrifice de la messe et recevoir les saints mystères et goûta la consolation d’être reçu dans une famille chrétienne. Il y baptisa la petite Sérafine, née le 6 juin 1810, et l’année suivante, en 1811, un garçon nommé Francis. Ces souvenirs faisaient toujours venir les larmes aux yeux de Bonne-Maman, et l’on comprend comment elle dut accueillir, un jour, dans son salon de Paris, ce même missionnaire de Bristol, devenu le cardinal de Cheverus.

De nombreux émigrés venus depuis à Paris, aimaient à rappeler, avec celle qu’ils nommaient déjà la « bonne Madame Chauviteau », ces consolations de l’exil ; certes, ces jours de missions devaient être bien doux pour elle et la dédommager des privations de ce séjour en pays étranger. Le climat, si rigoureux l’hiver, la faisait beaucoup souffrir ; les incendies lui donnaient de fréquentes alarmes : plusieurs fois, elle fut obligée de s’enfuir à travers les rues, marchant demi-vêtue dans la neige, et portant dans ses bras ses chers trésors, ses petits enfants.

Ce fut aussi, en arrivant aux États-Unis, et dans un moment où Bon-Papa était retenu loin d’elle qu’elle perdit son petit Charles, ce Carlito chéri dont elle ne pouvait prononcer le nom qu’en versant des larmes.

En 1812 la guerre cessa, et Grand-Papa put retourner à la Havane. Il partit seul, le premier, pour rétablir ses affaires et juger la situation ; peu après, il rappelait Bonne-Maman et ses enfants. Les fils aînés, Jean et Louis, restèrent aux États-Unis, dans la pension française de M. Bancel.

Ce fut à ce retour de l’exil, en 1812, qu’en approchant des Bermudes, le navire, attiré par les feux trompeurs des pirates indiens, échoua ; il allait périr, le capitaine ne voulait pas faire abattre le mât. Bonne-Maman se porta caution des dommages et leva tous les obstacles. On dut chercher le salut en abordant aux récifs. La pauvre Bonne-Maman fut attachée à une planche, ainsi que ses enfants ; dans les canots des Indiens on gagna l’île de Providence, où l’on fréta un bateau pour rentrer à la Havane.

Le petit Ferdinand accompagnait sa mère — déjà, sans doute, il était fier, à quatre ans, d’être le cavalier et le protecteur de sa chère Mamita, au milieu des dangers qu’elle eut à courir. L’histoire ne nous le dit pas, mais il nous est permis de le supposer, et rien dans l’avenir ne le démentira. Il montra de bonne heure l’indépendance de son caractère ; à trois ans, il était sorti de Bristol en battant le tambour et se faisant suivre de tous les enfants du quartier. La vigilance paternelle avait interrompu cette brillante expédition. À la Havane, il devint si entreprenant et si difficile à garder, au milieu des petits nègres, qu’il fallut le renvoyer aux États-Unis, dans la même pension où étaient déjà ses deux frères aînés.

Une grande douleur attendait Bonne-Maman et devait bien attrister les joies du retour. Sa mère venait de mourir ; et il fallut en arrivant lui annoncer la triste réalité.

La vie s’écoula paisible et fortunée. Thomas naquit en 1813, et Philippe en 1815.

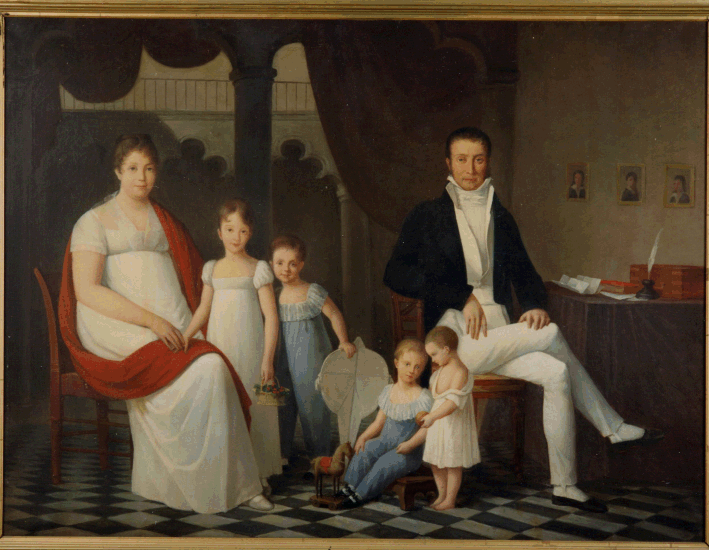

Un vieux tableau de famille représentait M. et Mme Chauviteau assis dans une de ces salles dallées, comme il y en a dans les colonies, la petite Séraphine debout entre eux deux, les trois petits garçons Francis, Thomas et Felipe jouant autour d’eux ; au fond, sur la muraille, les portraits des trois fils aînés, alors aux États-Unis. Ces portraits étaient fort ressemblants, non seulement par la physionomie, mais aussi par l’attitude de chacun.

Au printemps de 1817, la santé de Bon-Papa exigea un nouveau voyage aux États-Unis. Il perdait à Bordeaux son père et sa mère qu’il aimait tendrement et qu’il avait longtemps espéré rejoindre. Il fut envoyé aux eaux de Saratoga. Bonne-Maman laissa ses trois petits garçons à sa famille et accompagna son mari avec Séraphine, âgée de sept ans ; on s’arrêta à Philadelphie, à New-York, à Boston, on revit Louis et Ferdinand restés au collège. Jean était déjà en France. Les fleurs, les fruits si nouveaux pour elle, les rues de ces villes américaines, d’un aspect si différent de celui de la Havane, charmaient la petite Séraphine. Son père aimait à la promener et à jouir de ses étonnements enfantins. Il la choyait beaucoup — entre sept garçons, elle était encore la seule fille, et elle conserva toujours le souvenir des prédilections de ce bon père. Au retour de ce voyage, Mamita mit au monde une seconde fille Micaële ; puis, en 1819, elle eut Louise, et en 1820, Charlotte, charmant trio que Paris devait admirer un jour, mais qui devait, hélas ! laisser des regrets bien amers à tous les êtres chéris, à qui elles furent ravies si prématurément.

Mamita nourrissait elle-même ses enfants ; elle fut cependant obligée, pour Louise, de recourir à une chèvre, n’ayant pu se décider à donner une négresse à son enfant.

On peut dire en passant que ses enfants étaient tous beaux : finesse de teint et finesse de traits du type vendéen en Jean, Ferdinand, Micaële et Charlotte ; régularité de traits plus parfaits et yeux noirs espagnols en Séraphine et Louise, en chacune d’elles la grâce des créoles. Entre toutes, Louise était blanche et rose, et, quand sa belle chèvre noire, attentive à ses moindres cris, s’élançait sur son berceau, lui offrant d’elle-même ses noires mamelles, sans jamais la blesser, les amies de Bonne-Maman se réunissaient pour admirer ce joli tableau. Il est à regretter que cette petite scène n’ait pas été reproduite, mais l’imagination et les souvenirs peuvent y suppléer. Il faut par la pensée, l’encadrer dans une de ces vastes salles, dallées le plus souvent en marbre, ouvertes sur une galerie qui entoure le patio, au milieu duquel une fontaine jaillissante entretient la fraîcheur et où les orangers et les citronniers en fleurs répandent leurs parfums. Des tentures abritent du soleil : la mère est légèrement vêtue de fine batiste blanche et s’occupe à des travaux d’aiguille, les enfants jouent sur des nattes, n’ayant qu’une légère chemise, les nègres et les négresses portent des corbeilles de fruits et des rafraîchissements. Le bain, la sieste, occupent les heures les plus chaudes du jour, tout est au repos pendant ces après-midi accablantes ; mais, vient la brise de mer, l’animation, le mouvement recommencent jusqu’à une heure avancée de la nuit. Les volantas sont attelées, chacun s’élance au paseo où à la tertulia ; on se rencontre, on se visite, et, tout en s’éventant encore, on jouit de la conversation et de la fraîcheur, car c’est l’heure de respirer. La mère de famille a donné la matinée aux soins de sa maison et sous la direction de Bon-Papa, qui était la régularité et la ponctualité même, elle a déjà pourvu à toute l’administration de son petit monde et à la surveillance et la direction de ses nègres et de ses négresses.

Mais c’était à la campagne que sa sollicitude pouvait s’exercer plus largement, et là encore elle était toujours généreusement dévouée.

Il n’était pourtant pas dans les desseins de Dieu, de lui laisser accomplir paisiblement la douce mission qui lui avait été confiée sur le sol natal ; et toute cette partie de son existence ne sera bientôt plus qu’une chère légende, qui fera toujours palpiter son cœur et charmera ses petits enfants.

Une série de vues coloriées de la Havane qui garnissait à Paris la salle à manger, aidait leur jeune imagination à suivre les récits d’autrefois.

DÉPART POUR LA FRANCE (1821)

En 1821, à la suite d’une chute de cheval, Bon-Papa éprouva les premières atteintes d’une goutte sereine qui menaçait sa vue. Devant la révélation du danger, il ne fut question que d’une chose: partir, aller à Paris consulter les médecins et tout sacrifier pour conjurer le malheur redouté. Quitter tous ]es siens, son pays, ses amis, n’arrêta pas un instant Bonne-Maman et elle s’embarqua avec tous ses enfants. La traversée fut heureuse, et le 6 juin, on arrivait au Havre. C’était l’anniversaire de la naissance de la petite Séraphine, qui avait onze ans. Le capitaine, plein d’attentions et de prévenances pour la famille, fit faire une petite fête à bord ; puis, en débarquant, l’on trouva Ferdinand, qui arrivait de son côté des États-Unis.

Quelques amis dévoués entourèrent Bonne-Maman. Les meilleurs médecins furent appelés et Bon-Papa fut envoyé aux eaux de Bourbon-l’Archambault. Les eaux n’apportèrent pas d’amélioration à son état, l’hiver et l’été suivant se passèrent dans les mêmes inquiétudes.

MORT DE BON-PAPA À PARIS (1823)

De la rue Le Peletier, on était allé demeurer rue de la Paix. Bientôt il fallut se décider à faire une installation complète et on loua, rue Duphot, un appartement pour lequel on acheta mobilier, linge et argenterie. Le projet de Bon-Papa, en venant en France, avait été d’acheter une propriété près de Bordeaux, où son père, et sa mère étaient venus finir leurs jours et de s’y fixer avec ses enfants. Sa santé ne le lui permit pas. Il était devenu aveugle. Sa sœur, Mme Guénet, vint le voir et passa quelque temps auprès de lui avec sa fille Joséphine. Clara était au couvent. Ces moments auraient été bien doux pour Bon-Papa et Bonne-Maman, sans la cruelle appréhension qui planait sur eux. Bon-Papa avait demandé un prêtre, et depuis quelques mois il recevait les sacrements par le ministère de l’abbé Ledoux, vicaire de Saint-Roch.

Le 22 janvier 1823, comme il prenait encore avec plaisir quelques grains de raisin que lui offrait Bonne-Maman, un abcès qu’il avait dans la tête, sans doute depuis la fatale chute, creva inopinément et il mourut peu après, ayant conservé toute sa connaissance. Deux ou trois jours avant, il avait appelé Ferdinand, son troisième fils, et lui avait tout particulièrement confié sa mère, en lui disant qu’il comptait sur lui pour cette mission. Dans quelque soixante années, nous verrons cette chère Mamita expirer, elle aussi, entourée de soins et de tendresses, et Ferdinand sera encore là au poste de l’amour filial.

Notre pauvre Bonne-Maman restait donc veuve, à trente-six ans, dans un pays étranger dont elle connaissait à peine la langue et se voyait chargée d’une nombreuse famille. Son courage, soutenu par la religion, fut à la hauteur de ses devoirs nouveaux. Elle perdait un mari tendrement aimé et pour la mémoire duquel elle conserva une respectueuse fidélité : elle acheta un terrain au Père-Lachaise, y réservant sa place et celle de ses enfants. Le dessin du monument était toujours sous ses yeux dans sa chambre à coucher. Toute sa vie, elle fut fidèle à aller religieusement prier sur cette tombe et à faire dire des messes pour Bon-Papa. Chaque année, le 22 janvier, elle réunissait, à Saint-Roch, tous les membres de la famille et en toute occasion on la voyait rendre honneur à cette chère mémoire et rappeler à ses enfants les mérites et les bonnes actions de leur père. Le respect avec lequel elle en parlait, révélait ce qu’avait été son cœur pour lui. Elle demeura toujours le modèle de la femme chrétienne dans son veuvage, et si ses devoirs de famille l’obligeaient à aller dans le monde ou à recevoir, c’était à l’église qu’on la voyait venir de préférence. Assidue à entendre la sainte messe, à assister aux offices et aux saluts, elle contracta de plus en plus les habitudes d’une tendre piété, et, dorénavant, ce sera au pied de l’autel et dans la fréquente communion qu’elle viendra puiser force et lumière dans la tâche si difficile qui lui reste à accomplir.

M. de Mons d’Orbigny, l’ami le plus intime de Bon-Papa, et le colonel de la Combe, son gendre, furent nommés exécuteurs testamentaires et membres du Conseil de tutelle, avec M. Line. Alphonse de la Bouillerie, Jean du Buisson Laforest et le général O. Farrell, furent nommés curateurs. MM. Durand, Joseph Bord, continuèrent leur précieux dévouement à la famille.

Bonne-Maman quitta l’appartement de la rue Duphot, qui lui rappelait de trop douloureux souvenirs et s’installa rue du Mont-Blanc, au coin du boulevard. La cruelle mort l’y attendait encore.

Son fils Louis, qui lui donnait de si grandes consolations et de si belles espérances, prit un rhume le premier jour de l’an 1825. On le croyait remis, une rechute survint et la poitrine se prit. Au printemps, les médecins recommandèrent l’air de la campagne.

Bonne-Maman acheta alors de M. de Maineval, le château de Vaucresson, près Ville-d’Avray, belle habitation complètement meublée et aménagée pour recevoir une nombreuse famille. On y transporta le cher malade. Ce fut une joie pour tous les enfants que cette installation à la campagne. De nombreux amis venaient les y visiter, les fils aînés y passaient tous leurs moments de loisir à l’exercice du cheval dans le parc et les bois avoisinants.

Mais l’état du cher malade ne s’améliorait pas, et le danger devint si imminent, qu’il fallut le ramener à Paris, où il expira le 2 juin entre les bras de cette mère tendrement aimée. Il avait vingt ans. Il était d’un caractère doux et affable, tendre et caressant pour sa mère ; il aimait à venir s’asseoir auprès d’elle et à s’en faire câliner comme un enfant. Par égard pour cette tendresse maternelle, il avait renoncé à la carrière de la marine, vers laquelle il fut porté de bonne heure. Il était grand, d’un visage agréable, avec des yeux bleus et des cheveux noirs ; il avait beaucoup de distinction et de modestie.

La chère Mamita avait eu la consolation de lui voir remplir ses devoirs religieux, mais elle était accablée de douleur ; elle fut prise de crises nerveuses dont elle souffrit cruellement et que les soins du docteur Petroz devaient combattre bien des années encore. Séraphine, qui avait alors quinze ans, eut un tel saisissement qu’elle fut plus de dix-huit mois malade.

Vaucresson fut revendu au général Coutard, de la maison du roi, et l’on revint à Paris. L’hiver se passa dans les mêmes préoccupations pour la santé de Séraphine. Au printemps, il fallut la conduire aux eaux des Pyrénées. On partit au mois de mai et l’on s’arrêta à Bordeaux pour assister au mariage de Jean, qui épousait, à vingt et un ans, sa cousine Joséphine Guénet, pour laquelle il avait contracté le plus tendre attachement pendant le séjour qu’il avait fait, à Bordeaux, avant l’arrivée de ses parents.

Ferdinand, qui avait dix-huit ans, sortit de Louis-le-Grand pour accompagner sa mère et sa sœur à Saint-Sauveur. Il commençait bien jeune à remplacer son père auprès d’elles, et plusieurs fois il s’acquitta avec une maturité exceptionnelle, de missions fort au-dessus de son âge. Ces longues promenades à cheval étaient pour la jeune malade une distraction et un exercice salutaire. Ferdinand lui servait de cavalier et tous deux suivaient avec enchantement ces routes toujours admirables de Pierrefitte et de Gavarnie.

MARIAGE DE SÉRAPHINE (1829)

Au retour des eaux, la santé de Séraphine n’était pas encore rétablie ; mais sa très grande pâleur n’enlevait sans doute rien à la beauté de ses traits et au charme de ses grands yeux. Elle fut demandée en mariage par un jeune espagnol, fort beau garçon et de grande distinction, avec lequel des rapports charmants avaient été formés depuis la mort de Bon-Papa. Déjà si bien accueilli dans la famille, Hermet ne pouvait essuyer de refus, mais la santé encore si ébranlée de Séraphine et son jeune âge exigeaient un délai. Bonne-Maman parla de trois années qui furent acceptées, et une douce intimité servit à tromper la longueur de l’attente. La mère et la fille aimaient à se rappeler que Bon-Papa, ayant rencontré ce jeune homme chez M. Line, qui le lui avait présenté, avait été charmé de sa distinction, de sa bonne grâce et de son mérite et émerveillé de lui entendre parler aussi facilement le français, l’anglais et l’espagnol ; il aurait pu ajouter l’italien et les langues mortes qui lui étaient encore familières. Né à Séville, d’une famille originaire des Flandres, les Van Hermet, venus en Espagne après les conquêtes de Louis XIV, François-Xavier Hermet avait été envoyé à cinq ans à l’École de Pont-Levoy ; heureusement doué pour l’étude des lettres, il y fit de brillantes études et conserva toute sa vie le bienfait de l’éducation si religieuse et si française qu’il y avait reçue.

Déjà présenté à Bon-Papa par M. Line, il fut tout particulièrement bien reçu par Bonne-Maman, et on peut dire qu’ils vécurent toujours dans une douce intimité et une parfaite sympathie. Ils s’aimaient et s’appréciaient réciproquement et avaient ensemble bien des points de conformité. Homme du monde, esprit juste et fin, causeur aimable et cœur affectueux, il était l’ami autant que le gendre, et l’on ne saurait trop dire le charme qu’il apporta aux relations de la famille. Séraphine n’était pas moins éprise que son futur, et ils furent toujours tendrement dévoués l’un à l’autre. Le mariage se fit le 2 avril 1829, à la chapelle du Calvaire de Saint-Roch.

Souvenirs (1829-1879) non publiés dans l’édition de 1897

Au comble de ses vœux, Hermet voulut conduire, parmi les siens, la jeune épouse dont il était justement fier. Ils partirent pour Londres, où les attendait Madame Hermet, petite vieille, vive et aimable, qui était toute à Dieu ; elle vivait avec ses deux filles, Angela et Pascuela, et ses fils Pepe et Pedro. Ils avaient tous été en relations intimes avec Bonne Maman, lorsqu’ils étaient à Paris auprès de Monsieur Timmerman qui mourut aveugle à Boulogne peu d’années après.

De Londres, les jeunes époux continuèrent leur charmant voyage, en chaise de poste, jusqu’à Edimbourg, où ils furent reçus à bras ouverts par Monsieur Lainé, Consul de France, ami et camarade de Pont-Levoy, qui fut toujours comme un frère pour Hermet. Il avait une femme charmante, Mademoiselle de Biefs, d’Arles, et deux filles qui venaient fréquemment à Paris où l’on se voyait intimement. Un des souvenirs les plus intéressants de ce voyage à Edimbourg fut la visite que nos voyageurs firent à Walter Scott. Présentés par Monsieur Lainé, ils furent invités à un dîner de famille dans le délicieux château d’Abbotsford que Walter Scott habitait avec ses deux filles. L’une d’elles mariée et veuve, avait un fils d’une douzaine d’années, infirme et étendu sur un canapé. L’illustre Walter Scott fut d’une extrême amabilité pour la jeune espagnole et sut lui dire les choses les plus flatteuses à l’adresse de ses compatriotes.

Vie de Famille (Paris, 1830-1840)

Bonne Maman était restée à Paris où la santé de Louise l’avait retenue. Séraphine, qui la quitta pour la première fois, revint avec Hermet auprès d’elle, et pendant bien des années ils ne se quitteront plus, soit l’hiver à Paris, ou l’été aux environs. Le premier hiver se passa rue Chantereine. Angéline naquit en 1830, et Séraphine en 1832.

Jean et Joséphine avaient déjà leurs quatre enfants, Sophie, Cécile, Hector et Paul ; ils demeuraient avec Madame Guenet et ses enfants, Charles, Eugène et Clara ; la belle saison les réunissaient aussi auprès de Mamita. Lorsque éclata le terrible choléra de 1832, quelles ne furent pas les angoisses de Bonne Maman pour sa nombreuse famille. Sa fille Séraphine eut une légère attaque qui lui donna de vives inquiétudes. Elle redoublait de prières pour tous les siens, et elle eut le bonheur de les voir épargnés, mais combien elle prenait part à la douleur générale et combien elle eut voulu secourir tous les malheureux qui succombaient ; elle eut le bonheur de pouvoir soigner elle-même et rendre à la vie le père d’une pauvre espagnole nommée Manuela, qui lui voua une profonde reconnaissance et vint depuis chez elle chercher secours et consolations.

A la fin de 1832, il fallut encore déménager ; on prit un premier étage rue Neuve St Augustin, près du Boulevard avant l’hôtel Chatham, avec l’entre-sol pour les jeunes gens. Le premier au fond de la cour fut loué par Hermet et Séraphine qui passaient toutes leurs soirées chez Mamita, et pour faciliter les rapports de tout instant auxquels on était accoutumé, un petit panier voyageur fut établi d’une fenêtre à l’autre, avec une corde qui traversait la cour. L’été on alla à Châtillon où Thérèse naquit en Mai 1833, puis à Bagneux d’autres années, et enfin à St Ouen. Arthur naquit à Paris en juin 1835.

La famille resta dans cette maison près de dix années qui comptent parmi ses plus heureuses. Micaële, Louise et Charlotte arrivaient à l’âge de se marier, avec jeunesse, beauté et talents. Bonne Maman après leur avoir donné successivement plusieurs institutrices, les menait fréquemment dans le monde et recevait souvent, elles avaient des amies, des relations charmantes et entraient joyeusement dans la vie, mais le monde ne valut jamais pour elles les joies et les réunions de la famille, et celles-là leur étaient largement départies. Hermet et Séraphine les aimaient et les choyaient, leurs enfants étaient pour elles des enfants de prédilection.

Tous les Dimanches, elle aimait à être entourée de tous les siens. Jean, Joséphine, les Guenet ne manquaient jamais à ce cher rendez-vous ; les enfants avaient leur petite table où arrivaient (au) dessert les jeux les plus bruyants suivaient toujours jusqu’à l’heure du coucher. Ferdinand était l’agitateur adoré de tout ce petit monde. Francis, Thomas et Philippe qui avaient terminé leurs études habitaient l’entre-sol ; dans l’intervalle de leurs différents voyages, ils attiraient de nombreux amis aux réunions de famille ; on faisait de la musique, on jouait aux petits jeux et on dansait. On s’amusait, on s’amusait beaucoup ; les enfants obtenaient quelquefois un sursis, et les jours de bal, ils voyaient allumer les lustres et accorder les instruments, mais, hélas !, combien peu sont demeurés les témoins de ces jours heureux ! C’étaient souvent des espagnols, des havanaises, des parents ou des amis de Bonne Maman qui venaient à Paris prodiguer leur or et demander à la science une santé qui leur échappait, c’étaient comme espagnols : les Poey, les Hernandez, les Arcos, Cardenas, Pedrozo, de Lezardi, de Mora, d’Uribarren, Layseca, Escovedo. Ce fut là que Monsieur Ollivier, curé de St Roch, et confesseur de Bonne Maman, était souvent invité à de grands dîners ; là, que Monseigneur de Cheverus apparut le jour de son Cardinalat, dans la dignité de sa pourpre nouvelle ; il bénit les nombreux enfants et les petits enfants, et se montra heureux de se retrouver au milieu des exilés de Bristol. Tout étranger, même, était sûr de trouver un accueil sympathique auprès de la Bonne Maman Chauviteau : il fallait accepter à dîner et rester à la réunion de famille, qui était toujours plus ou moins nombreuse chaque soir ; on parlait beaucoup espagnol, mais aucun de ceux qui étaient admis dans la famille ne s’y trouvait étranger. Hermet, avec ses allures de Gentleman et l’urbanité de ses manières ajoutait beaucoup à l’attrait de ces réunions. Il était très bon musicien, et avait une fort belle voix. Il chantait dans les concerts de Madame Merlin, avait sa loge aux Italiens et faisait de la musique aux soirées de Mamita. Le Colonel de Lacombe jouait du cor et les messieurs Arcos chantaient.

Micaële, l’aînée des trois sœurs, était blonde et bouclée, avec de grands yeux bleus. Elle avait beaucoup de finesse et de distinction, c’était une nature essentiellement artiste, aimant la peinture , la musique et les lettres ; elle avait un vrai talent de miniaturiste. Son âme tendre et sentimentale, portée à la tristesse, la rendait très attachante.

Louise, la seconde, était brune et véritablement belle, elle avait une taille remarquable ; caractère énergique, elle avait sur ses sœurs un grand empire et en était adorée ; avec une tête un peu difficile, elle avait un cœur d’or ; elle aimait à donner et à se donner, et occupait une grande place parmi les siens, par son dévouement. Ses sœurs furent toujours l’objet de ses prédilections, leur union faisait le charme de sa vie et elle eut la douleur de les perdre, jeunes encore.

Charlotte, Carlota, Cocotte, la plus jeune, la benjamine de Bonne Maman n’avait pas la beauté de ses sœurs, mais elle était jolie et les égalait en grâce et en distinction ; elle avait beaucoup d’expression et de douceur dans ses grands yeux bleus, le caractère le plus aimable et facile, avec de l’esprit et cette pointe de malice et de gaieté, cette espièglerie enfantine qui faisait la joie de tous.

Charlotte CHAUVITEAU (1820-1855)

Micaëla CHAUVITEAU (1817-1851)

La famille les chérissait, le monde les recherchait, mais Bonne Maman ne les y laissa jamais aller sans elle, et l’on pouvait les rencontrer plus habituellement, soit au bois, ou aux offices de St Roch qu’elles suivaient assidûment avec leur mère, et où elles étaient bien connues et souvent fort admirées. Thomas, qui devait un jour se faire recevoir avocat, faisait alors son droit ; il consacrait une grande partie de son temps à ses sœurs, les accompagnant dans leurs sorties, s’intéressant à leurs lectures et à leurs occupations, et veillant sur elles comme une sœur aînée.

En 1838, Micaële épousa Monsieur Arsène Nogues, Procureur général du Roi, à la Martinique, d’une famille bretonne très honorable. Plus le moment de la séparation approchait, et plus elle semblait cruelle à tous, les tremblements de terre vinrent jeter l’épouvante. Nogues renonça à sa brillante position au delà des mers, obtint un changement et fut nommé conseiller à la Cour de Metz.

Micaële partit pour sa nouvelle destination, non sans verser bien des larmes et en voir verser à tous les siens. Son cœur la rappelait fortement auprès d’eux et elle fit de fréquents séjours chez bonne Maman, soit à la campagne et à Paris, où naquirent ses deux fils Albert et Gaston, en 1839 et 1840.

Hélas, au commencement de 1842, deux des enfants de Jean et de Joséphine tombèrent malades. Pendant l’été passé à St Ouen, Cécile, leur fille cadette, avait pris froid en se baignant dans la Seine et ne s’était pas remise ; elle préoccupait ses parents par sa paleur et sa faiblesse, bientôt, elle fut alitée. Paul, son plus jeune frère, un bon et charmant enfant de dix ans, que tous aimaient, tomba malade si gravement, que pour éviter à Cécile les émotions douloureuses que l’on redoutait, on la transporta chez Bonne Maman, rue Neuve St Augustin. Paul fut enlevé à ses parents le 26 Février ; l’état de Cécile ne permettait pas de lui apprendre la fatale nouvelle, et pendant les dix huit jours qu’elle survécut à son frère, la pauvre mère qui commençait, hélas ! la série ses héroïsmes, venait souriante auprès du lit de son cher enfant, et cachant ses larmes, répondant aux questions anxieuses de la sœur, et emportant toujours pour le frère, hélas ! qui n’était plus, une douce parole ou un petit cadeau ; ce supplice se prolongea jusqu’au 14 Mars, jour où Cécile mourait en accomplissant ses quatorze ans, regrettant la vie qui lui avait été si douce, et laissant longs et douloureux regrets. Depuis la mort de Louis, en 1825, c’était le premier deuil de la famille, il fut douloureusement ressenti par tous. Bonne Maman commença auprès des affligés la mission de consolation et de délicate sympathie qu’elle allait si souvent exercer, même dans les malheurs qui devaient la frapper, elle-même, dans ses plus tendres affections.

Cette année fut aussi pour elle, celle d’une bien cruelle séparation ; la santé d’Hermet, ébranlée depuis plusieurs années, lui faisait quitter Paris. En 1838, il avait eu une attaque de paralysie qui avait donné de vives inquiétudes. Il se remit et fut envoyé, deux ans de suite, à Trouville pour prendre les bains de mer ; il s’y rendait avec Séraphine, les quatre enfants, l’institutrice, et le fidèle François qui ne le quittait pas depuis sa maladie.

Ferdinand aimait beaucoup Hermet, et lui était particulièrement attaché, il ne cessa de lui prodiguer son précieux dévouement, et vint l’installer à Trouville. Philippe les avait rejoints et animait ce séjour, alors un peu mondain, par son entrain et la gaieté de son caractère. La saison terminée, on retrouva Bonne Maman à St Ouen où toute la famille s’était réunie en 1838 et 1839. L’été suivant la Thomasserie allait devenir le rendez-vous de la famille. Après plusieurs années passées à l’école de Grignon, Francis venait d’acheter cette terre pour s’y livrer à l’agriculture dont il subissait l’attrait et les entrainements. Thomas partageait ses goûts et ne tarda pas à l’y suivre et à le seconder. Bientôt, toute la famille s’y trouva réunie.

La Thomasserie (Amboise, 1840-1850)

La Thomasserie

La Thomasserie, située entre les forêts de Chaumont et d’Amboise, sur le plateau entre la Loire et le Cher, éloignée de tout centre, était alors complètement inabordable par le manque de routes. Les chemins de traverse, dans les terres grasses et argileuses, étaient labourées de profondes ornières dans lesquelles il fallait souvent jeter branches et troncs d’arbre pour se frayer un passage. Bonne Maman était venue de Paris avec ses deux filles et la femme de chambre en chaise de poste, il fallut mettre des bœufs à la calèche pour achever le voyage.

La Thomasserie avait été une demeure seigneuriale qui avait eu sa splendeur, mais elle était alors fort délabrée et offrait peu de confortable. Mamita et ses filles firent bonne mine au rustique manoir, s’ingéniant à tout disposer avec goût et à compléter, à améliorer chaque jour cette installation un peu précaire. Le bonheur de l’y posséder, rendait tout facile et possible à son fils.

Hermet et Séraphine avec les enfants et l’institutrice, s’installèrent de leur mieux dans les vastes pièces dénudées d’un premier étage à la mansarde. L’été se passa très agréablement et le pittoresque de la rusticité charmait les belles parisiennes ; elles logeaient au rez de chaussée ; les sangliers venaient quelquefois labourer les allées devant leurs fenêtres ; il fallait maintes précautions. Une dame voisine avait reçu la visite d’un loup, au soleil couchant, mais quelques renards trop audacieux, furent seuls victime de leur imprudence. Les grenouilles, longtemps maîtresses des longues douves du château, semblaient, dès la chute du jour, vouloir expulser les nouveaux venus. Les rats se mettaient bien aussi du complot ; ce n’étaient qu’incidents nocturnes.

Le jour, la bonté, l’inépuisable charité du nouveau propriétaire attirait, non seulement tous les pauvres du pays, mais tous ceux qui avaient quelques peines, quelques maux, quelque besoin d’aide ou de consolation. On était fort envahi, et la bonté, la générosité de Bonne Maman ne ralentissait pas ce concours ; elles et ses filles visitaient souvent les malades et les infirmes du bourg, et Mamita travaillait avec les petites à des layettes et des vêtements qu’elles taillait, elle-même, le plus souvent. Sa sollicitude intelligente à soulager les malades fut bientôt connue dans le pays. Le Dimanche et les jours de fête, les paysans venaient danser dans la cour, on vidait une pièce de vin et on portait la santé des bonnes dames ; le sacristain tenait le violon et les demoiselles du château étaient invitées à la première contredanse.

De temps en temps, à travers la difficulté des chemins, Mamita allait à Amboise et dans les environs faire visite à quelques amis qu’elle y retrouvait. C’étaient les familles St Briss, de Ste Ville, de Gourgeault, de Perceval et de Chauvelin et Moisan ; elle allait jusqu’au delà de Tours à Joué, voir le vénérable Monsieur de Mons d’Orbigny, le parrain si affectueux de Séraphine, l’ancien ami de Bon papa et sa fille, Madame de la Combe, qui habitait Tours. D’autres fois, on suivait périlleusement la route de Pont-Levoy, aux jours de distribution des prix. Hermet était fier de retrouver son nom inscrit sur quelque livre, ou sur les décors du théâtre. On recevait aussi, de temps à autre, la visite d’amis venus de Paris, et la bonne grâce de Mamita et de ses filles, rendait ce séjour inabordable, de plus en plus fréquenté et sociable, les carrosses du voisinage commençaient à en connaître le chemin ; les routes s’amélioraient, et, chaque année, la Thomasserie faisait quelque progrès dans la voie de l’élégance où elle ne tarda pas à prendre rang. On venait aussi admirer ces bois et ces landes transformées en culture perfectionnée, les belles fermes, les troupeaux de races choisies, les beaux attelages percherons, et ces nouveaux essais des premières machines appliquées au battage. L’ancien élève de Grignon était le premier au travail et à la peine, se transportant sur son petit poney, partout où l’œil du maître était nécessaire. Il fit des prodiges d’amélioration et arriva à des résultats merveilleux ; il eut malheureusement à traverser des années désastreuses, des épidémies.

Louise avait épousé, en 1841, Stéphane Larsonnier, homme de d’esprit et de cœur, qui eut toujours pour Mamita la plus tendre déférence et les attentions les plus délicates. Cet été, et l’été suivant, Bonne Maman passa quelque temps à Sablonville, avec Jean et Joséphine, leurs deux enfants et la famille Guenet, puis elle vint avec Charlotte et Thomas, rejoindre Hermet et Séraphine à la Thomasserie ; Stéphane et Louise n’y firent qu’une courte visite ; ils louèrent à Ville d’Avray où naquit la petite Marguerite en 1842.

De Metz, Nogues avait été nommé à la Cour de Rouen et Micaële se voyait avec joie rapprochée de Paris.

Hermet continuait à aller aux bains de mer, soit aux Sables, ou à Pornic avec son fidèle François, sa santé s’améliorait et il lui en coûtait, ainsi qu’à Séraphine, de prendre le grand parti d’aller dans le midi, comme les médecins l’avaient conseillé; c’était bien s’éloigner de Mamita ; on était en Touraine, on s’y plaisait ; Bonne Maman y venait aussi depuis deux ans ; on se décida pour Amboise qui était si près de Francis et où Philippe avait loué une maison avant d’acheter l’Andronnière.

Ce premier hiver, passé loin de Bonne Maman, fut très pénible à Séraphine, et elle sentit le prix de l’amitié de la famille St Briss qui fut si bonne pour elle dans son chagrin et devait lui conserver toujours cette précieuse affection. La mère et la fille s’écrivaient tous les jours et y consacraient souvent les premières heures de la nuit. Thomas s’efforçait, de son côté, de remplacer les absents auprès de Mamita et de Charlotte dont il était toujours le fidèle compagnon.

Louise avait deux charmants enfants dont Charlotte s’occupait tendrement ; la petite Marguerite lui donna longtemps bien des inquiétudes par ses fréquentes convulsions. L’été, Mamita, Carlota et Thomas revenaient fidèlement à Amboise ; Louise y séjourna avec ses enfants, et Micaële y vint de Rouen avec Albert et Gaston qu’elle était heureuse et fière de montrer dans toute la beauté de leur âge. L’on faisait encore de fréquents séjours à la Thomasserie. Mamita se plaisait à Amboise où elle trouvait une société choisie et d’anciennes relations, et du reste n’y retrouvait-elle pas Hermet et Séraphine, et, avec eux, tous ses souvenirs et toutes ses meilleures affections ; c’était pour tous une grande fête de l’y voir. Chaque été ramenait ces bonnes réunions de famille qui laissèrent de précieux souvenirs.

En Mars 1845, Carlota épousa Léon Monnier, auditeur au Conseil d’Etat, elle passa dès lors ses étés dans le Jura, au milieu d’une famille nombreuse, qui sut apprécier le trésor qu’il nous enlevait. Elle eut le bonheur d’avoir un beau père et une belle mère bien vénérables et bien dignes de sa tendresse filiale. Notre Carlota fut adorée dans sa nouvelle famille comme elle l’était dans la sienne ; chaque hiver la ramenait à Paris, où elle reprenait ses bonnes habitudes auprès de Mamita, ne passant jamais une soirée loin d’elle. Toute la famille Monnier fût, de suite, reçue en amie par Bonne Maman et ne cessa pas de l’entourer, comme Carlota, de vénération et de tendresse.

La même année, Françis épousa une Mexicaine, Mademoiselle Emilie Subervielle, et Thomas Mademoiselle Octavie Carrère dont la famille habitait alternativement le Béarn et Paris. L’hiver suivant, Bonne Maman, qui occupait depuis deux ans un joli appartement, rue St Lazare, en face du manège, n’ayant plus sa Carlota avec elle, y reçut Thomas et Octavie. Francis et Émilie descendaient à l’hôtel des Subervielle, rue de Londres. Les soirées de la Bonne Maman étaient plus nombreuses et les nouvelles familles alliées y étaient habituellement reçues. Octavie était très bonne musicienne et avait une voie charmante . On faisait de la musique et on dansait. Le plus souvent, les jeunes femmes étaient réunies à la table d’ouvrage et travaillaient joyeusement à leurs layettes. Louise se joignait à elles, mais tristement encore, elle avait perdu, l’été précédent, son petit Georges, un superbe enfant de deux ans, et en avait une inconsolable douleur que sa nouvelle grossesse n’effaçait pas encore.

Séraphine était restée à Amboise, elle avait eu la consolation d’assister, l’hiver précédent au mariage de Charlotte, et elle avait passé plusieurs mois à Paris, avec tous les siens, dans l’appartement, alors vacant de Joséphine ; c’était aussi le moment de faire suivre les catéchismes à ses filles. Arthur était au collège Stanislas ; en l’absence de ses parents, Bonne Maman allait le voir, le faisait sortir chez elle et lui apportait souvent mille gâteries.

Jean et Joséphine avaient été si accablés par la mort cruelle de leurs deux enfants que longtemps, ils conservèrent mille appréhensions pour ceux qui leur restaient ; et l’année du mariage de Charlotte, Joséphine était allée passer l’hiver à Pise, avec Hector et la bonne et douce Sophie, qui était sa consolation. Ces deux santés, heureusement, ne leur donnèrent jamais d’autres préoccupations, mais le bon Dieu leur réservait de bien rudes épreuves. Sophie était toute la joie de ses parents, ils venaient de louer un joli petit hôtel rue de Tivoli et s’y étaient installés avec la bonne maman Guenet et ses enfants. Ils recevaient pour distraire leur fille et réunissaient souvent la famille. Joséphine, toujours gracieuse et souriante avait conservé une indicible tristesse et inspirait à tous un tendre respect. Mamita avait pour elle une véritable vénération et aimait à faire son éloge. Par elle, nous connaissions tous les mérites et les vertus de cette femme si douce et si modeste, sa parfaite soumission pour un mari qui l’aimait tendrement, mais était fort absolu dans ses idées, sa délicatesse et sa sollicitude pour sa digne mère, la perfection avec laquelle elle remplissait tous ses devoirs de mère de famille et de maîtresse de maison ; bien enfants, nous ne l’approchions que comme une sainte.

La bonne tante Guenet était, comme sa fille une sainte femme, mais les malheurs n’avaient pas altéré la sérénité et la gaieté de son esprit ; elle était douée d’une mémoire prodigieuse, elle avait beaucoup lu, et lisait encore, causait fort agréablement avec la grâce et l’abandon de la créole, son petit accent même nous charmait, et nous aimions à aller la voir et à la rencontrer avec Bonne Maman avec laquelle elle reprenait tout son entrain et sa piquante originalité.

L’inondation de la Loire, en Octobre 1846, causa à Bonne Maman de vives angoisses, elle savait qu’Hermet et Séraphine, avec leurs filles, avaient été obligés de se sauver, la nuit, de leur maison envahie, que le bateau dans lequel ils avaient été recueillis avait heurté à l’angle du mur du jardin, au milieu du courant, et elle avait beau les savoir en sécurité à la Thomasserie, elle pleurait sur eux et leur offrant un asile chez elle ; elle ne fut rassurée complètement, qu’en les voyant arriver dans cet appartement de la rue St Lazare, où elle était alors seule avec Ferdinand. Hermet fut si impressionné par l’inondation qu’il devint tout à fait aveugle. Il fut plus particulièrement l’objet de la sollicitude de Mamita et n’avait pas de meilleurs distractions que les bonnes causeries qu’il pouvait faire avec elle et les visites de la famille et de ses amis ; l’exercice lui était nécessaire et il faisait depuis longtemps de grandes promenades avec ses filles. Il supportait son malheur avec une force d’âme et une sérénité admirables. La vie de famille, la lecture, la musique, conservaient pour lui tout leur charme et lui faisait aimablement oublier son infirmité.

Le jour de Noël, Thomas perdit son petit Robert, délicieux enfant de six mois, Francis avait perdu son petit Victor en naissant. Charlotte nourrissait cet Étienne qui devait, si jeune, lui être enlevé et Louise voyait sans cesse Raymond à la mort avec des convulsions. L’expérience et les soins de Bonne Maman étaient prodigués à tous.

Au mois de Mars, Sophie épousa Ernest Musnier et s’installa avec ses parents. Hermet et Séraphine retournèrent à Amboise, où Bonne Maman vint les rejoindre ; ce n’était pas le seul voyage qu’elle fit encore, elle avait été à Rouen depuis que Nogues y avait été nommé Conseiller. Micaële était heureuse de ses bonnes visites et aspirait toujours à se réunir à la famille.

La santé de Bonne Maman s’était beaucoup améliorée, elle n’avait plus ses crises de nerf. Elle était très active, quoiqu’elle ne fit aucune course à pied, mais elle sortait tous les jours dans sa voiture, elle veillait à tout dans sa maison ; elle travaillait vite et avec adresse, et aimait à être secondée avec promptitude. Chaque année, seulement, quand arrivait à Amboise l’époque de sa fête, elle avait des appréhensions de sa mort et voulait retourner chez elle pour avoir son confesseur. Bien des fois, ses enfants triomphèrent de ses craintes et eurent le bonheur de la garder encore et de fêter ensemble les trois Séraphine.

La Révolution de 1848

La Révolution de Février 1848, la trouva à Paris. Au milieu de son entourage un peu affolée, elle prit peur, elle, si courageuse devant la mort ou l’épidémie, tremblait et tombait malade de tarragone au moindre cri de la rue, au premier roulement de tambour ; plusieurs de ses enfants avaient quitté Paris, il fallut l’emmener aussi. Elle vint à Amboise où elle passa tout l’été ; elle avait vu bien des ruines autour d’elle, et voulant donner à ses petites filles l’exemple du travail et de l’économie, on la vit un jour balayant péniblement le pavé de la cour, pliant les serviettes de la lessive, quelques fois même s’essayant à se couper les cheveux avec la prétention de se passer de femme de chambre et à repasser ses foulards. La fortune de son fils, Jean, était compromise, et pour elle, personnellement les réformes ne lui coûtaient pas. En Février, elle avait fait mettre dans un sac, et porter à la Monnaie, toute son argenterie, alors considérable, et jusqu’à des objets d’un usage journalier, qu’elle avait apportés de la Havane, comme pot, vase de nuit, et jusqu’aux casseroles et gobelets de ses enfants.

Le canon grondait encore, on était aux journées de Juin. Grâce à Dieu, Mamita n’eut à souffrir à Amboise que de l’anxiété des nouvelles. Joséphine était à Paris avec sa fille Sophie, mariée depuis un an et enceinte ; elle habitait au faubourg Poissonnière près de la barricade, à laquelle, son mari, son fils, son gendre et son frère étaient exposés au feu. Joséphine priait en fervente chrétienne, mais sa prière n’était que l’écho de celle de Mamita qui, nuit et jour, tremblant pour les absents, versait des larmes pour eux devant le Bon Dieu. Tous furent épargnés ; Louise et ses trois enfants vinrent aussi se réfugier à Amboise. Micaële les rejoignit avec les siens. Madame Guénet et Clara s’abritèrent sous le toit hospitalier de la Thomasserie. De Stanislas, Arthur avait été ramené à Pont-Levoy. Ce fut pendant que Mamita était en Touraine, ce même été, que Philippe épousa Mademoiselle Dumoutier. La jolie propriété de l’Andronnière recevait souvent les visites de la famille.

Le calme revint et chacun reprit ses quartiers d’hiver. Jean se se disposait à partir pour la Californie, et bientôt, Joséphine, dont la santé était fort altérée, et qui souffrait de cruelles douleurs, partit avec son frère Charles pour le rejoindre. Elle laissait sa vieille mère, sa fille et un petit-fils qui était pour elle une joie ineffable.

Le voyage qu’elle fit en pirogue, à travers l’isthme de Panama fut des plus aventureux. Les détails en étaient très émouvants et attendrissaient profondément Mamita ; elle les racontait avec émotion, faisant admirer cette femme frêle et déjà épuisée, luttant contre les dangers et les éléments, et qui se trouvait à San Francisco, aux prises avec des difficultés et des privations de toutes sortes ; L’hiver se passa tristement de part et d’autre et l’été ramena tous les chers hôtes à Amboise pour la dernière fois.

Vie de Famille (1849)

A l’automne 1849, Mamita était encore rue de la Victoire, toute la famille s’était groupée dans le voisinage ; Stéphane et Louise étaient installés à la Cour d’Orléans où les avait attirés la présence de l’Amiral Lainé, et de sa mère.

En Janvier Hermet et Séraphine y louèrent pour trois mois un appartement meublé, heureux de ramener dans la famille leurs trois filles devenues grandes et que tous avaient la bonté de beaucoup aimer et de beaucoup fêter. Les soirées de la Bonne Maman et de la tante Louise en devinrent plus animées ; il y eut souvent de charmantes réunions, auxquelles Hermet aveugle, assistait volontiers et gaiement. Angéline, l’aînée des trois sœurs, était très bonne musicienne, et après avoir charmé depuis longtemps les soirées de son père à Amboise, elle apportait à la famille l’agrément de son talent, sans compter celui de son esprit si plein de spontanéité et d’originalité. Les trois sœurs allaient un peu dans le monde. Micäele avait ses fils en pension à Auteuil et venait souvent chez Louise ; les trois tantes présidaient aux toilettes des nièces et souvent les accompagnaient en soirée ; hélas ! ce furent encore de courtes joies.

Ferdinand tout absorbé par les tristes évènements survenus depuis la révolution de 1848, pour plusieurs des siens, prit le généreux parti d’aller rejoindre son frère Jean à San Francisco. Il partit au grand chagrin de Mamita. Le fidèle François l’avait suivi. Les Hermet, très affligés aussi, allaient retourner à Amboise, elle les pria de venir passer quelques jours chez elle, rue de la Victoire. Hermet avait ressenti plus que personne le départ de Ferdinand qui était son bras droit et son fidèle ami ; un soir, il quittait le salon un peu fatigué, et, quelques instants après, il était sans connaissance ; il expirait dans la nuit, ayant reçu les derniers Sacrements, et toute la famille réunie autour de lui. Quel coup dur pour les siens et aussi pour la pauvre Mamita ! il était aimé de tous et tous recherchaient son affection et ses conseils. Avec ses sentiments élevé et profondément religieux, son esprit juste et droit, et son parfait usage du monde, il était pour Mamita, depuis plus de vingt ans, un précieux auxiliaire.

Séraphine et ses filles eurent la consolation, dans leur malheur, de rester quelque temps auprès de Mamita avant de rentrer si tristement à Amboise, et, chaque hiver, pendant les trois années qui suivirent, elles revinrent auprès de cette chère Bonne Maman qui les recevait dans son nouvel appartement de la Cour d’Orléans et leur procurait la plus douce vie de famille. Les trois petites, comme elle les appelait, étaient heureuses dans la compagnie de leur chère Bonne Maman et dans l’intimité de leurs trois tantes, auxquelles elles rendaient toute l’affection qu’elles avaient reçues ; les enfants de ces chères tantes faisaient leur joie et leur bonheur, et ne les quittaient guère.

Micaële commençait à éprouver les premières atteintes du diabète, elle était fort souffrante, et était presque toujours chez Louise, où elle était entourée de tendres soins et adorée des enfants. L’été, Louise louait à St Cloud, où Mamita venait s’installer avec elle. Depuis la mort d’Hermet, redoutant la fatigue, elle avait cessé de venir à Amboise.

En 1851, Séraphine et ses filles allèrent passer quelques semaines dans le Béarn, à Gand, où Thomas et Octavie s’étaient fixés depuis 1848 ; ils avaient une délicieuse propriété, tout près de Pau, Thomas se livrait à l’agriculture pour laquelle il avait toujours eu beaucoup d’attrait. Il avait une ferme école, il était aimé et faisait du bien ; Octavie savait tout embellir par son goût exquis, et tout charmer par son esprit et son affabilité; leurs débuts avaient été pénibles, mais leur persévérance était alors couronnée de succès.

L’état de Micaële s’aggravait sensiblement, et le 16 Août, elle mourait dans les bras de sa mère et de sa chère Louise, après de grandes souffrances pieusement supportées. Mamita, dont le cœur était si douloureusement atteint, trouvait une grande force dans le souvenir des vertus si éminentes de sa chère fille, et dans la haute piété à laquelle elle l’avait vue parvenir. L’assurance d’une récompense, si bien, méritée, dans le Ciel lui adoucit un si grand chagrin.

Quelle douleur pour Séraphine quand la triste nouvelle arriva dans les Pyrénées ! Thomas était aussi bien affecté, mais tous deux se félicitaient d’avoir été providentiellement réunis pour pleurer ensemble leur chère Micaële. Bien loin des siens, dans les montagnes du Jura, la pauvre Charlotte recevait aussi la fatale nouvelle ; son fils adoré, le petit Etienne, l’espoir de la famille, un enfant d’une intelligence remarquable, était au lit avec une fièvre typhoïde ; l’état devenait fort grave. Mamita n’hésita pas et partit à Voiteur : elle fut reçue avec cette amabilité pleine d’égards et de simplicité qui caractérisait Madame Monnier, la mère. Après quarante jours d’une longue torture, l’enfant succombait, ayant toute sa connaissance, faisant ses adieux à tous les siens et distribuant lui-même ses joujoux à son petit frère Léonty, qui n’avait que quinze mois. Étienne avait cinq ans. On se rappelait que son grand père, le vénéré Monsieur Monnier, avait voulu, de son vivant, partager ses propriétés entre ses six enfants, et que c’était Étienne, comme le plus jeune alors, qui avait tiré au sort et donné à son père, ce Voiteur tant aimé, si tôt devenu son tombeau.

Charlotte eut besoin de toute la tendresse de sa mère, unie à celle de sa digne belle-mère pour ne pas défaillir ; elle était frappée au plus sensible de son cœur, mais elle resta courageuse et pieusement dévouée à tous les siens. L’hiver la ramena dans la famille, et ne fut pas sans quelque consolation ; Mamita et Louise, Séraphine et ses filles l’entouraient encore de plus d’affection ; son petit Léonty était un superbe enfant, et avait une expansion de tendresse touchante pour tous les siens, surtout pour sa mère et pour Bonne Maman qui en raffolait. Au mois de Mai, il fut enlevé en quelques heures d’un coup de soleil, pensa-ton, et Charlotte eut encore cette douleur à supporter et ressentit vivement celle de son mari. Elle était enceinte et repartait pour le Jura ; elle pria Séraphine et ses filles d’y venir avec elle ; là, elle s’oubliait elle-même pour ne penser qu’à ses nièces, et celles-ci, de leur côté, tout en jouissant de ce beau pays et de la charmante réception de cette excellente famille, étaient heureuses d’y apporter quelque distraction à leur bien aimée tante.

À l’automne, Charlotte eut une petite fille, Louise, dont Louise fut la marraine et qui fut vraiment l’ange consolateur. En Février, Louise eut aussi une fille, Charlotte, dont Charlotte fut marraine.

La Cour d’Orléans avait reçu ses hôtes accoutumés, Mamita fut d’autant plus entourée par ses filles et ses petites filles que les émigrés de Californie faisaient douloureusement leur absence ; Francis avait dû vendre la Thomasserie dès 1850, et avait suivi Ferdinand à San Francisco. La courageuse Joséphine entretenait avec sa fille ainsi qu’avec Bonne Maman une correspondance des plus intéressante. Ces lettres d’outre-mer étaient échangées avec celles que recevait la vieille tante Guenet, relues avec elle dans les moindres détails et l’on parlait longuement des pauvres exilés. Sophie avait eu deux petites filles depuis le départ de sa mère et soupirait pour son retour. Mamita plaignait et encourageait chacun et, par ses bonnes visites, s’efforçait de donner à tous un peu de consolation et de joie.

Le pauvre Nogues, sentant, hélas, la perte cruelle qu’il avait faite, était venu habiter Paris, pour se rapprocher de la famille et ses fils encore en pension à Auteuil. Francis revint bientôt peu enthousiasmé de la Californie, préférant demander à un travail assidu le bien être de sa petite famille pourvu qu’il ne la quittât plus. Il trouva une occupation à Paris et s’y installa avec sa femme et ses deux filles, Marie et Lucie.

Philippe, l’enfant gâté, le benjamin de Mamita, venait quelquefois la surprendre et l’égayer par ses espiègleries ; il s’était décidé après le départ de Francis, à quitter l’Audronnière avec sa femme et sa fille pour venir habiter Tours.

Ferdinand annonçait son retour. Séraphine prit un appartement, Cour d’Orléans, près de sa mère avec ses deux filles, elle venait de marier Thérèse avec Xavier Ratel, attaché à Orléans, à l’inspection du chemin de fer. Ferdinand arriva, Thérèse revint avec Xavier, Thomas et Octavie accoururent du Béarn. Hélas ! tant de deuils s’étaient accumulés ; il y eut bien des larmes à ce retour.

Ferdinand reprit sa place auprès de Mamita et ne la quitta plus. Jean et Joséphine revinrent aussi, mais la santé de Joséphine était bien compromise. Elle put cependant encore, jouir un peu de la vie de famille et s’occuper de ses petits enfants qu’elle aimait passionnément. Peu après son retour, Sophie avait eu le petit Joseph auquel Joséphine s’attacha particulièrement. La vie de famille semblait lui rendre un peu de santé, et elle devenait de plus en plus indispensable à sa vieille mère, lorsque les affaires de Jean l’arrachèrent encore à tous les siens ; elle partit avec lui pour Camillas, dans le Nord de l’Espagne où elle eut beaucoup à souffrir de toutes façons. Sophie alla en 1859 passer quelque temps auprès d’elle avec ses enfants, qu’elle se faisait un bonheur de lui ramener. Ernest eut, en Espagne, une fièvre typhoïde et sa santé commença à donner quelque préoccupation. La petite Cécile naquit peu après le retour. L’état d’Ernest s’aggrava ; il alla toujours empirant jusqu’au fatal dénouement en 1864. Pendant quatre ans, il fallut auprès de lui, les soins les plus dévoués, et l’abnégation la plus complète. Cinq ans avant le début de sa maladie, encouragé par sa pieuse femme, il remplissait tous ses devoirs religieux et lui avait donné la consolation d’un retour sincère.

Joséphine était aussi revenue de Camillas et ressentait les premiers indices d’une paralysie. Les années qui suivirent, soumise à des traitements plus énergiques qu’elle ne pouvait les supporter, elle fut une vraie martyre ; puis le Bon Dieu eut pitié d’elle et elle tomba dans un état d’affaiblissement dans lequel elle put être confiée aux sœurs de St Germain où elle s’éteignit doucement, en 1867, sans avoir su la mort douloureuse de son gendre, celle de sa mère et la maladie de la petite Cécile.

Pendant ces cruelles années, Sophie avait supporté ses malheurs avec un courage chrétien qui fut pour tous un grand exemple et qui lui assura, plus que jamais, les sympathies de la famille. Nulle, plus que Bonne Maman, ne s’était associée à tout ce qu’elle avait souffert, et ne lui avait mieux appris à puiser dans la prière une force et une résignation proportionnée à ces épreuves ; elle n’était pas au terme ; sa petite Cécile, clouée sur un lit de douleurs devait, bien des années, lui faire éprouver de cruelles angoisses. De fréquentes opérations apportaient quelquefois un peu d’amélioration ; dans les intervalles la chère enfant, douce, souriante, pieuse et aimable dédommageait largement sa mère de tous ses soins par sa tendresse et ses vertus précoces. Les frères, les sœurs aînées furent parfaits auprès d’elle. Elle mourut à Saint Servan, pendant la guerre en Mars 1871. Mais n’anticipons pas les évènements et rapprochons nous de la chère Mamita.

En Novembre 1853, Carlota avait eu une seconde fille, nommée Aline, et un peu de joie lui était rendue ; elle était fière de ses jolies petites filles et attendait avec bonheur un nouvel enfant ; on espérait un garçon. hélas ! c’était une troisième fille, et la mère succomba presque aussitôt. Mamita était là, auprès de sa Carlota chérie, sans pouvoir lui porter aucun secours ; la mort fut si rapide, si inexorable ! quelle douleur ! hélas ! quel coup aussi pour la pauvre Louise ! C’était le 16 Janvier 1855.

Séraphine à Amboise, depuis trois jours auprès du berceau de son premier petit fils, était toute à la joie d’être grand mère quand elle reçut la fatale nouvelle, et pendant vingt longs jours, il lui fallut la cacher à ses filles, et pleurer en secret cette sœur qu’elle aimait tant, sans pouvoir, hélas ! courir de suite auprès de Mamita. Le retour en famille fut déchirant pour elle.

Mamita et Louise rivalisaient d’empressement et de sollicitude pour les petites orphelines et les avaient chaque jour chez elles. La voiture de l’une les enlevait à la voiture de l’autre et Bonne Maman ne se promenait plus qu’avec les bonnes et les enfants. Hélas, le ciel semblait la vouer désormais à cette nouvelle maternité.

Thomas, le frère si tendre de Carlota était retenu encore dans le midi, il habitait alors la ville de Pau ; mais la grâce de Dieu lui avait ouvert, dans sa nouvelle douleur, la vraie source des consolations, sa charmante compagne menait avec lui une vie de bonnes œuvres et d’édification, à laquelle la naissance d’une petite fille, une petite Madeleine, donnait un rayon de bonheur ; trois mois après, en Décembre 1855, il perd sa femme, son Octavie, en quelques jours de maladie. Il est seul avec un enfant de trois mois. Mamita lui ouvre ses bras et il accourt avec sa fille, désormais, ils ne se quitteront plus. Bonne Maman, malgré son grand âge et les chagrins qu’elle vient d’éprouver, aura pour cette frêle enfant les soins et la sollicitude d’une jeune mère ; sa vie est toute consacrée à ses trois petites orphelines, et pas un jour elle ne se ralentira dans son dévouement pour elles ; elle revoit Carlota dans ses filles ; en elles, elle retrouve ses traits ; en l’une sa douceur, en l’autre son espièglerie, sa gaieté; en toutes deux sa tendresse. Thomas sera aussi comme une mère pour toutes trois, et le voilà se partageant entre cette enfant au berceau et cette chère Mamita auprès de laquelle il reprend sa place bien aimée d’autrefois, et vient remplacer la tendresse d’une fille chérie. Pendant vingt cinq ans, il remplira cette mission avec son calme, sa douceur, sa persévérante tendresse ; il y apportera le trésor d’une foi éprouvée, d’une piété fervente et d’un dévouement constant à toutes les œuvres de charité. N’était-ce pas pour Mamita un premier fruit de tous ses sacrifices et comme le prix des âmes qu’elle avait donné au ciel.

Ils vinrent habiter rue Basse du Rempart, au fond d’une cour, et tout fut minutieusement étudié pour l’heureux développement de la petite Madeleine ; l’été, ils se réunissaient le plus souvent à Louise, dont les enfants, si bons, si charmants, rendaient avec leurs excellents parents, la maison chère à tous ; leur cœur hospitalier trouvait moyen de l’offrir à tous et d’y rendre chacun heureux. Nogues et ses deux fils, Arthur, les Guenet, Francis, sa femme et ses filles, y venaient fréquemment. Montmagny plaisait à tous par sa proximité de Paris. Ses aimables hôtes surent y attirer la chère Mamita.

Comment ne pas payer ici, au nom de tous, un tribut de reconnaissance à ces cœurs dévoués de Louise et de Stéphane, qui se montraient toujours empressés à faire jouir chacun de la famille des jouissances que la fortune leur avait départies, et de cette bienveillante affection dont ils possédaient l’inépuisable trésor ! qui n’aura un souvenir pour cette belle jeune fille, que tous appelaient la bonne Jeanne ! qui n’aimera à se rappeler, non seulement les beaux jours de Montmagny, mais aussi les hivers à la Cour d’Orléans ? C’était là que les fils de Micaële, Albert et Gaston, retrouvaient le foyer de la famille, que les filles de Charlotte jouissaient des tendresses d’un cœur qui était, pour elles, comme celui d’une mère.

Séraphine avait pris l’appartement qui touchait à celui des Larsonnier ; une porte de communication était ouverte. Les enfants étaient aussi attentionnés que leurs parents auprès d’Angéline dans les moments où une maladie de langueur la retenait étendue triste et sans force. Thérèse et Xavier passaient les hivers dans ce même appartement, avec leurs enfants. Louis et Elisabeth, si aimés des Larsonnier, Sophie et ses cinq enfants demeuraient tout à côté, rue d’Aumale. Les jeudis de la tante Louise rivalisaient avec les Dimanches de Mamita, et pour une nouvelle génération, on croyait revoir les jours heureux de la rue Neuve St Augustin.

Le Mans (1860-1870)

Mais bientôt une autre impulsion était donnée à la famille. Francis avait eu une troisième fille, Mathilde, en 1856, et une quatrième, Laure, en 1860 ; il se décida à quitter Paris et vint se fixer au Mans, où il devait, comme jadis en Touraine, attirer tous les siens. Il était très joliment installé dans les prairies, en face de la ville. Mamita et Thomas ne tardèrent pas à aller le voir, et louèrent une jolie campagne, voisine de la sienne. Les Ormeaux devenaient l’été, le rendez-vous de tous. Séraphine et ses filles y venaient à leur tour ; tous les enfants de Mamita, à l’époque de sa fête, voulaient s’y trouver réunis. C’est là que ses quatre-vingts ans furent chantés dans des couplets improvisés par Jean. Quatre-vingts ans ! et elle était encore si jeune pour nous, si bien portante et si indispensable à tous… Quels bons conseils on trouvait encore auprès d’elle ; quelle appréciation, toujours juste et sage, des caractères et des individus ; comme elle était vigilante pour cette jeunesse qui prenait ses ébats sous ses yeux ; et comme elle savait encore diriger et conduire sa maison. Elle fut bien appréciée des quelques amis qui furent reçus aux Ormeaux, et trouva une grande jouissance dans la société et l’amitié du bon curé du Pré ; elle aimait à se dire sa paroissienne et l’aidait dans ses œuvres avec la simplicité qu’elle mettait à ses dons.

Thomas se plaisait beaucoup aux Ormeaux, il aurait voulu en devenir propriétaire. Un vaste potager lui permettait de faire encore quelques essais de culture et de jardinage, il était sans cesse avec Francis comme aux beaux jours d’autrefois ; il eut le désir de s’y fixer tout à fait. Il avait un petit cheval, Bagatelle, et une petite voiture qui lui facilitait l’accès de la ville. Il s’y plaisait et acheta un terrain contre l’avenue de Paris. Séraphine avait marié sa seconde fille à Brest, à Albert Boëlle, Ingénieur distingué de la Marine ; elle avait abandonné Amboise et ne recherchait pas Paris. Angéline désirait se rapprocher, l’été, de sa Bonne Maman, elle était d’une trop douce compagnie, avec l’agrément de son esprit et l’ardeur de son cœur aimant, pour que Bonne Maman ne lui montrât pas une grande prédilection.

Le terrain fut acheté contre celui de Thomas, et Séraphine y construisit une grande maison pour elle et ses enfants. Thérèse et Xavier , établis à Mauregard, avaient leur fils Louis au collège de Poitiers, et dans leurs fréquents voyages à Tours, ils séjournaient au Mans pour voir la chère Bonne Maman et lui conduire leur petite Elisabeth qu’elle aimait beaucoup. Le Mans était aussi sur la route de Brest, où étaient les Boëlle et où Albert Nogues et sa famille allaient demeurer quelques années. C’était aussi à proximité de Louise qui, ayant marié sa fille à Gustave Dubois, dont les parents habitaient le Château de Pont-Roger, près de Granville, venait y visiter ses enfants. Elle avait même acheté à St Pair, et fait construire un grand chalet pour réunir tous les siens à la belle saison ; Marguerite avait déjà trois enfants qui faisaient le bonheur de sa mère et de son bon père, fort souffrant déjà, et pour lequel on allait l’hiver à Cannes, depuis deux ans. Louise en se rendant dans la Manche, aimait à s’arrêter au Mans et alla plusieurs fois à Mauregard où elle savait faire plaisir à Xavier.

Des difficultés avec le propriétaire mirent fin à la location des Ormeaux. Thomas fit, l’été, quelques voyages avec sa fille, et Mamita se partageait entre ses deux filles ; elle allait aussi au Havre où Madeleine prenait des bains de mer et où Ferdinand se plaisait.

Hélas ! bien des vides avaient continué à se faire ; en 1863, c’était la belle et aimable Jeanne, cette charmante fille de Louise, morte à seize ans à Montmagny ; en 1864 Ernest Musnier ; en 1865, c’était Lucie, la seconde fille de Francis, morte au Mans, à quinze ans, d’une fièvre typhoïde ; la tante Guenet à quatre-vingt-treize ans ; en 1865, la pauvre Joséphine, en 1867, Nogues et Charles Guenet ; en 1870, Larsonnier, lui-même, après plusieurs hivers passés à Cannes, venant mourir dans son nouvel hôtel du Boulevard Haussmann, et mourant dans toute la plénitude de ses facultés, laissant à tous les plus affectueux regrets et les souvenirs les plus édifiants. C’était, trois jours après lui, Albert Boëlle, arrivé à Paris pour consulter les médecins, et frappé si jeune encore, laissant trois enfants ; frappé par la mort, mais non surpris par elle car il s’y préparait en chrétien et la reçut sans crainte. L’hiver suivant en 1870, réservait à tous une perte bien cruelle.

Année de la Guerre (1870-1871)